土地改革运动有什么意思?

土地改革是废除了封建地主土地所有制,实行了农民土地私有制,让中国公民有自己的土地,自己当家做主,给人民带来了很多好处,在历史上也是一项出色的政治改变,土地改革运动是在中国共产党的领导下,彻底废除封建剥削的一场深刻的社会改革,让中国彻底解放,全国一起欢呼!

土地改革运动的意思:

实质

土地所有制的改变(废除封建地主土地所有制,实行农民土地私有制)

判断要素

对于土地改革政策的是非在事后进行判断,不能不考虑当时存在的三个方面的因素:

首先,以马列主义为理论基础的中国共产党是无产阶级的先锋队,是没有阶级私利的党,这决定了它对人民革命事业的高度责任感以及追求真理的一贯性和彻底性。但马列主义必须和本国情况相结合,才能有生命力和战斗力,实现这一点要经过反复实践的过程。与此相联系,党的成长也要经历一个由幼稚到成熟的过程。党在其诞生初期,立即投入中国大革命高潮,由忽视农民问题到领导农民举行武装起义,走农村包围城市的道路,这诚然是一大进步,但是对如通过土地革命发动农民是缺乏经验的。由于中国封建土地制度的特点,在地主土地所有制占主导地位的同时,存在大量的农民小土地所有制,这就造成中国的土地改革不同于欧洲简单地反对封建领主、解放农奴,从而增加了制定分配土地政策的复杂性。这就是说,照搬外国的经验是不行的。但对这一点中国共产党在开始时并没有也不可能认识清楚,在一个短时期内在某些问题上有过照搬俄国经验的倾向,几经反复,才摸清情况,积累起自己的经验,终于形成一套正确的政策体系。

另一方面,在整个土地改革过程中,随客观社会环境的不断变化,农村各阶级的政治态度也在变,也需要相应地进行政策调整。地主阶级是土地改革的打击目标,但在不同时期,对待地主的具体政策是不同的。在抗日战争时期,由于民族矛盾上升,地主政治态度发生变化,在抗日民族统一战线的战略目标下,必须扩大团结范围,减少阻力,因此,放弃没收土地而实施减租政策,即为一例。又如分配土地方法,由抽多补少、抽肥补瘦到又一度平分一切土地,最后确定为在使无地少地农民获得土地的同时,不损害拥有土地的农民的利益,包括不动富农雇工经营的土地。可以说,整个土改发展的过程,力求符合革命斗争的需求,符合客观实际情况,政策由不完善到完善,是同党的队伍的发展状况相联系的。全国范围的土地改革刚完成不久,向社会主义发展的新的问题又来到面前,又出现一个不断学习、增长知识、积累经验的新的过程。

其次,新中国建立前的土地改革长期处于战争环境之中。战争的胜负关系革命事业的成败。环境迫使我们不能不经常把“一切为了前线”作为制定政策必须考虑的一个因素。这就形成在战争中要充分考虑到贫雇农的要求。因为贫雇农占农民的大多数,是革命性最坚定的一个阶层。为取得革命战争的胜利,有必要尽可能照顾他们的切身利益,前边提及一度产生“彻底平分”的口号,颇大程度上出于这一原因。在对待富农问题上的策略变更,也与在战争紧张关头更多地考虑照顾贫雇农的土地要求和对发展生产重视不够有关,随着环境变化和经验的丰富,才最终回到保存富农经济的正确立场上。这样一种局面往往只有身历其境的人才能够理解。以毛泽东为代表的中国共产党人,深刻地了解:作为一个无产阶级政党不仅仅要依靠可以依靠的人,而且要团结一切可以团结的人,还要中立可以中立的人,不然自己就会被孤立。虽然我们在战争环境下有某些策略变动,其中有失误之处,但从总的方面看,中国共产党能在短短几年的时间内摆脱了斯大林与第三国际推行的“加紧反富农”,打击中间势力的错误做法,不能不承认这是一大认识飞族。在这方面,毛泽东首先经过实地调查,提出分析农村阶级的标准,是具有重大历史意义的贡献。

第三,群众作为一支阶级队伍,也有一个从不自觉到自觉、由自在到自为的变化过程。中国大陆的土地改革是通过群众路线实施的。然而,那种所谓“群众运动是天然合理的”,“群众要怎么办就怎么办”,“贫雇农打江山坐江山”的观点,是不符合马列主义的基本观点的。不说别的,仅就清除群众中广泛存在的封建意识、宗族观念,树立正确的阶级观念、政策观念,就需经过反复教育和斗争实践锻炼。在土地改革中,共产党既要放手发动群众,又须用政策武装群众。这对于干部是个难题。因为干部本身也要在实践中成长。时过境迁,未亲临其境的人们常发问:为什么中国土改运动中,在此地发生过执行政策中的混乱现象,又在别的地方重犯?原因就在于参加土改的干部和群众都需要在实践中学习,其中包括向错误学习。这个过程是不可逾越的。学费可以少花,但不能一点不花。此外,阶级斗争是个互动关系,被斗争对象的反攻倒算也刺激群众犯过激错误;反过来,群众的过激行动,也会助长斗争对象的反动倾向。因此在过去的长期斗争中,有这样一个规律:国共合作时期容易右,破裂时期容易“左”。破裂时,常常是阶级敌人残杀群众最厉害的时期,农民的反抗就容易走上极端。

中国废除封建土地制度的改革,尽管经历多次曲折,犯过各种错误,但主流终究是健康的,它毕竟取得了伟大的成就,从而极大地加速了历史的进步。

重要影响:

自1927 年大革命失败之后,中国共产党走上了农村包围城市武装夺取政权之路,建立农村根据地就成为这条道路的主要内容。毫无疑问,中国共产党要在农村开展革命,就必须动员与组织广大农民。农民是最讲实际的,他参加革命与否,不是靠几句动人的口号、讲一通革命的道理就能解决问题,最根本的是要维护其切身利益。农民经济上受剥削、政治上受压迫、生活贫穷、社会地位低下的根源,正在于没有解决土地问题。因此,中国共产党自建立农村根据地之后,就开始“打土豪、分田地”,以解决农民的土地问题。中国共产党的土地政策作为新民主主义革命取得成功的关键,解决了纠缠中国农民几千年的土地问题,是符合农民意愿的。

进入抗日战争之后,中国共产党为建立和巩固抗日民族统一战线,作了许多重大的政策调整,其中将土地革命时期执行的没收地主土地的政策,改变为减租减息。这是一个地主阶级与农民阶级双方都可以接受的政策。对于广大农民而言,抗日固然是他们的强烈要求,但解决了他们的实际困难,给予其一定的物质利益,其抗日的积极性才更得以激发;对于地主富农而言,他们作为中华民族的成员,作为中国人,多数人不愿当亡国奴、卖身求荣去做汉奸,他们也有一定的抗日愿望。中国共产党在抗日根据地实行减租减息的政策即使农民减轻了负担,得到了物质利益,也使地主富农的根本利益没有受损。这一政策的执行,使抗日根据地的民众有钱出钱、有力出力,对于建立和巩固抗日根据地,起到了极为重要的作用。

1945 年抗战胜利后,中国共产党虽然为争取和平民主作了巨大的努力,但蒋介石一意要用战争的方式解决共产党问题。国共双方都清楚,在这种情况下,战争是难以避免的。中国共产党不得不进行解放战争的准备,其中一项重要的内容,就是下决心彻底解决农民的土地问题,实现“耕者有其田”。经过八年抗战,解放区农民付出了巨大牺牲,要进行面对国民党军队的解放战争,动员更广大的农民参军参战,仅靠减租减息这一政策已不足以调动广大农民支援革命战争的积极性。在这种情况下,1946 年5 月4 日,中共中央发布“五四指示”,明确提出实现“耕者有其田”的口号,并由此启动了解放区大规模的土地改革运动。

土地改革运动极大地激发了亿万农民参军参战的热情。在开展土地改革运动的同时,中国共产党各级组织进行了有效的战争动员,将保卫土改胜利果实与打倒蒋介石有机地结合起来,从而使参军、支前成为解放区农民的自觉行动。仅1946 年的8 月、9 月、10 月三个月,全解放区就有30 万名翻身农民参加了人民解放军。为了支援前线,翻身农民踊跃交纳公粮,参加战勤,以各种方式投身于人民解放战争,他们用非常原始的运输工具——牛车、毛驴、扁担和背架,以至两手和双肩,保证了规模巨大的战争供给。单是战争最初的8 个月中,冀鲁豫解放区就出动120 万民工,用了3320.8 万个工来支援前线。整个解放战争期间,山东解放区共动员58 万人入伍。淮海战役期间,各相关解放区前后方共动员民工500 多万人。解放区农民为什么能踊跃参军参战和支援前线,正是因为通过土地改革运动使他们得到了土地,实现了中国农民期望几千年的“耕者有其田”的愿望,他们意识到这场战争的胜负与能否保住手中的土地有着密切的联系。美国学者易劳逸在他的《毁灭的种子:战争与革命中的国民党中国》中写道:“国民党在农村的失败是由于当局——无能力保证农民的土地、安全和食物——极大地削弱了农民对政府所持有的尊敬。这就意味着政府正失去合法性。沉重的经常性的苛捐杂税、腐败、绝大部分官员所显示出来的倾向地主阶级反对佃农的偏见,所有这些都削弱了政府的权威及其合法行动的社会价值。结果,农民们不是非难,就是躲避征税和征兵官员。”“与之相比,在共产党地区,可能大多数农民仍然是完全不关心政治的,但他们倾向于与这个政权合作。一些人,尤其是青年人,则积极地支持共产党人。”这恰是对土地改革运动意义的一个旁解。

土地改革运动,从经济基础上彻底摧毁了地主阶级,同时也削弱了富农阶级。没收或征收的土地、财产全部分给了贫雇农和部分下中农,使农民所得到的土地占到总面积的95%,基本上满足了农民对土地的要求。又通过土改后期的复查运动,对错划成分的中农以及对某些地主照顾过多的偏向作了纠正,从而确立了政策界线,极大地孤立了地主阶级,争取和团结了中农。

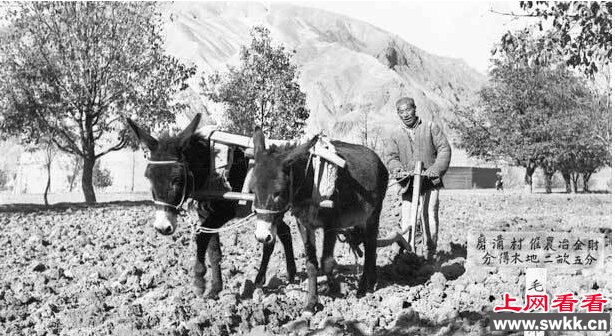

土地改革真正实现了中国农民数千年来得到土地的奋斗目标,使农民真正从经济上翻身作了主人,从而最深入、最广泛地调动了农民群众的革命和建设的积极性,使农业生产力获得了极大的解放。土地改革还确立了贫雇农在农村中的优势地位,巩固了工农联盟,为引导亿万农民走上集体化道路创造了条件。