人工智能超越人类智慧?

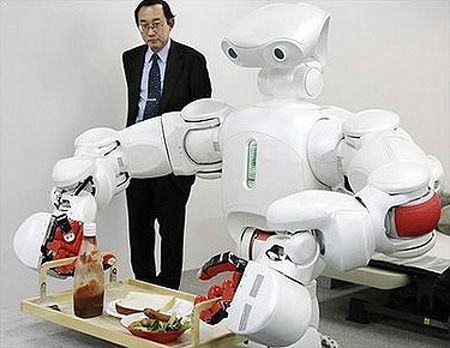

资料图片:东京Waseda大学的研究人员发布了一款4.8英尺高,244磅重的人性化机器人

科学家认为,正如宇宙学上存在着一个让所有物理定律都失效的“奇点”(Singularity)一样,信息技术也正朝着“超人类智能”的奇点迈进。

近日,以人工智能和人类未来为主题的奇点峰会(Singularity Summit)在美国圣何塞(San Jose)市召开。多数与会者相信,机器超越人类智慧的“奇点”(Singularity)即将到来。不仅如此,智能体还将具备无限循环的自我完善功能。

作为世界上第一台阅读机的发明者和2005年《起点迫近》(The Singularity Is Near)的作者,雷·库兹威尔(Ray Kurzweil)认为,奇点的关键在于计算能力的指数级增长,即所谓的“加速回报规律”(the law of accelerating returns)。对此最好的解释便是人类基因工程的飞速进展——以该工程最初的进展速度计算,完成基因组排序将费时数千年,而不是计划中的15年。比如在最初的七年中,科学家们夜以继日地工作也才完成了全部工作的1%,但这之后随着计算机能力的指数级增长,该项目却得以如期结束。由此观之,计算机处理能力的极速增长足以填补机器与人类智慧之间的巨大鸿沟。

对此,英特尔首席技术官贾斯汀·莱特纳(Justin Rattner)在会上提出了一个关键的问题:根据摩尔定律,芯片内集成的晶体管数量每隔18个月便会翻倍,这是否也与库兹威尔描绘的“加速回报规律”的蓝图不谋而合?莱特纳指出,尽管人们多次预言摩尔定律的失效,然而每当某种芯片技术达到极限时,便会出现新的模式。例如,硅栅格单极型晶体管(silicon gate CMOS)的摩尔定律去年便已被打破,不过英特尔的工程师们有足够的能力采用新材料来制造新的单极型晶体管,英特尔计划从2020年开始应用自旋(spin)之类的光子或量子效应。可以说,摩尔定律使人们与奇点更近了一步。

人脑与人工大脑

对于奇点的信念并非美国人独有。英国电讯(BT)前研究实验室主任皮特·考克伦(Peter Cochrane)认为,机器超越人类智慧的关键仅在于联网传感器的数量。早在2006年,互联网的容量便已超越单个人脑容量。根据他的预测,2020年之前世上将出现意义重大的超级人工智能。迟至2030年,人脑与机器之间的竞争将“尘埃落定”。

在会议上,这样的预言比比皆是。例如,未来一个拥有人脑规模的人工大脑仅耗资一美元,人工智能的大规模普及也不再遥远;互联网将如同“该亚”(Gaia,希腊神话中的大地之母)一般苏醒并崛起。

然而令人难以想象的是,人工智能科学已停滞达二十年之久。1956年,当该学科鼻祖之一约翰·麦卡锡(John McCarthy)首次召开此类会议时,他直斥奇点是“毫无意义”的。然而,如今涌现出的语音识别、机器翻译技术以及IBM的计算机棋王“深蓝”等似乎都昭示了人工智能的无限可能性。谷歌(Google)在接听电话时对于CNBC记者鲍伯·皮桑尼(Bob Pisani)声音惟妙惟肖的模仿便令皮桑尼本人惊叹不已。这些成果足以证明,在具有重大价值的发现面前,哪怕是再疯狂的想法也值得一试。

IBM阿玛丹实验室(Almaden research lab)的认知计算小组组长达曼杰·莫哈(Dharmendra Modha)便是该领域的先驱者之一。以他为首的研究小组正致力于“理解并制造一个尽可能廉价和迅捷的大脑”。去年,借助于一台拥有8T内存、32768个处理器的IBM Blue Gene 超级计算机,该小组成功建立了一个老鼠级别的大脑皮层模型,该模型拥有5500万个神经元和4420千亿个突触(synapse)。莫哈认为,人类与动物的不同之处即在于突触,即神经元之间的电学-化学-电学连锁反应。不过,莫哈否认了实验室已成功制造老鼠大脑的说法。相反,他认为生物物理学的模拟并非研究工作的焦点,它不过是用以理解人脑的高级计算规则的模拟工具罢了。

值得一提的是,离开软件计算机将寸步难行。那么,主导人类理智的神经代码是否同样可以在机器上运行?对于诸如此类的疑问,库兹威尔表示,关键在于人工智能的不断增强。他相信未来智能体将通过图灵测试(一种测试机器是否具备人类智能的方法)并拥有情感型智能。

人类20年后即到“奇点”

真正有效的智能应当有能力改变物理世界。对此,麻省理工学院物理学家尼尔·盖什菲尔德(Neil Gershenfeld)在峰会上就可编程问题提出了自己的看法:计算机语言以0和1为基础,这种抽象活动需要不断提高的能力以及复杂的编程。他的设想是,人们可以用英镑购买计算机细胞,然后运行程序,使细胞像蛋白质那样自行集合并发挥功效,解决问题。对于非物理学界人士来说,盖什菲尔德的观点及其录像片显得晦涩难解。不过,可以明确的是盖氏的两大宣言:二十年内,它将实现创造生命的终极目标,以及使电影《星际奇航》(Star Trek)成为现实。

二十年后即是2028年。上世纪90年代早期论及奇点的科幻小说家弗农·文格(Vernor Vinge)预测的日子是2030年,库兹威尔认为是2045,莱特纳则剑指2050。现年六十岁的库兹威尔每日服用250片维生素及各类补品,他对人类的返老还童深信不疑。的确,人类所有的疑难杂症对于超级智能来说都不过是小菜一碟,那么长生不老自然也是不足为奇了。

奇点并不仅仅意味着长生不老的许诺。以此类推,气候变暖、石油耗尽、能源危机等均可利用先进的技术解决。这无疑赋予了奇点峰会一层颇具救世意味的宗教色彩。

质疑者的声音

然而,反对者亦不在少数。由于实际进展往往很难评估,有批评者讥讽此类观点不过是“书呆子的狂想”(the Rapture for Nerds)。HowStuffWorks(美国博闻网)的创办者马歇尔·布莱恩(Marshall Brain)则向与会者解释了奇点的负效应——当人类岗位被机器人替代时将有5000万人失去工作。对于“创造第二个智能物种的进程”,人类学家简·古达尔(Jane Goodal)同样表达了自己的担忧。在她看来,非洲日益恶化的生态环境可谓是另一种意义上的奇点,人类头脑与心灵的分离亦令她忧心忡忡。她质问道,既然人类是智力最高的物种,又为何会发生种种自戕的行径?

的确,如果古氏奇点的降临先于超级智能的救赎,那么一切光明前景都会化为乌有,科技的美好许诺亦抵不过人类自取灭亡的疯狂。

(译自《卫报》 Wendy M Grossman)