月球的起源 月球究竟从何而来?

月球是人类最熟悉的星球之一,人们基本上每天都可以看到它。月球究竟从何而来呢?历史上也出现过很多关于月球起源的假说,其中最合理的硕大就是撞击说,这也引起了科学家们的极大关注。

在科学的概念里,月球是地球唯一的天然卫星,它围绕着地球奔腾回旋不息,它诞生40多亿年来,从未离开过地球的身旁,是地球最忠实的伴侣。任何天体都有它形成、发展与衰老的演化过程。月球起源与演化的研究,对了解太阳星云的成分、分馏、凝聚与吸积过程、类地行星的形成与演化、地月系统的形成与演化等都具有重要意义。

任何有关月球的起源的假说都必须符合以下一些基本事实:月球是地球的唯一卫星,月球的公转是围绕地月系统质量的质量中心旋转,月球的公转平面与地球的赤道面并不一致。月球的质量约为地球的1/81,月球的平均密度为3.34克/立方厘米,只有地球平均密度的60%。

月球与地球的平均成分差异很大,月球比地球富含难熔元素,匮乏挥发性元素和亲铁元素。月球比地球缺水,比地球还原性强。月球内部也有核、幔、壳的圈层状结构。月球表面岩石的年龄一般均大于31亿年,表明月球的演化主要是在其形成后的15亿年内进行的。月球现今是一个内能接近枯竭而活动近于僵死的天体。

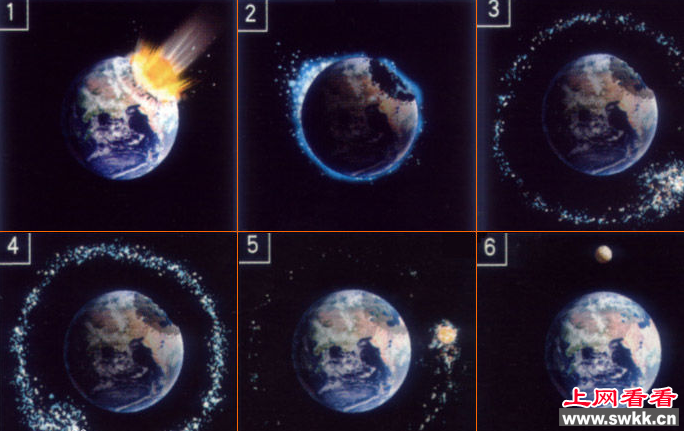

撞击成因说认为,在太阳系形成早期,行星际空间有大量星云,星云经过碰撞、吸积而逐渐增大。大约在相当地月系统存在的空间范围内,形成了一个质量相当于现在地球质量9/10的“原地球”和另一个火星大小的天体“原月球”。这两个天体在各自的演化过程中都形成了以铁为主的金属核和由硅酸盐组成的幔和壳。由于这两个天体相距不远,因此有机会发生碰撞。

剧烈的碰撞不仅使“原地球”的自转产生了偏斜,而且使“原月球”碎裂,幔和壳变热蒸发,膨胀的气体“裹挟”着尘埃和少量的幔物质飞离原月球。被分离的金属核因受膨胀气体的阻碍而减速,被“原地球”吸积并变成了地球的一部分。飞离的气体尘埃物质受地球引力的作用,呈盘状分布在洛希限以外的空间,它们通过吸积,先形成一些小天体,然后像滚雪球一样不断吸积增长,最终形成现在的月球。

撞击成因说可以合理地解释地月系统的基本特征,如地球自转轴的倾斜与自转加速、月球轨道与地球赤道面的不一致、月球是太阳唯一的与主行星质量比为1/81的卫星、月球富含难熔元素而匮乏挥发性元素和亲铁元素、月球的密度比地球低以及月球形成初期曾产生过广泛熔融、存在过岩浆洋等事实,因此撞击成因说是当今较为合理、较为成熟的月球起源学说,逐渐获得了大多数学者的支持。

2006年,欧洲宇航局的绕月航天器Smart-1完成对月球表面化学成分的测定,测定结果显示月球表面含有包括钙和镁在内的一些化学元素。一直以来人们关于月球是由地球一部分被撞击分裂形成存在争议,这次发现为月球起源的“撞击分裂说”提供了有力证据。

20世纪60年代晚期和20世纪70年代早期,美国宇航员阿波罗号登月任务中带回月岩样本,自那以后,行星学家们对这些月岩与地球深出地函区域发现的岩石十分的相似感到惊讶。当更多的科学家细致的观察了月岩,月球起源问题变得更具有悬疑,科学家们发现月球与地球深处的岩石仍有着很大的差别。最关键的是,月岩当中的同位素与地球岩石当中的发现并不一致。

据一些科学家推测,在地球生成的早期,曾经有一个相当于火星大小的星球撞击地球,造成的碎片后来聚集形成了月球。如果情况的确如此,月球的含铁量将会比地球低,而镁和铝这样的轻元素的含量则会高一些。关于月球的起源另外一种理论认为,地球和月球是从一块气体尘埃云中同时产生两个天体。但自从“阿波罗计划”之后,科学家获得了大量令人震撼的照片和382千克月球的土壤岩石,月球起源“撞击分裂说”逐渐占据了上风。

上一篇:月球飞船残骸是否有外星人基地?